戦後80年となった今、戦争について考える機会がたくさんある。

そして沖縄県内には、常に戦争について知る場所がある。語り手がいる。しかし、語る人も年々少なくなっていき、その記憶は遠い昔のことになっていく…

そんな中で、戦後80年の今あらためて戦争について考える公演をつくることになった。理由はいくつかある。ひとつは、沖縄県内の平和学習など、戦争についてその悲惨な現状や悲しみを知る場所はいくつかあるものの、

「では、そこからどのようにして立ち上がったのか」

「どのように復興していったのか」

を語る場所が少ないと感じているからだ。悲惨さを伝える場に比べると、少ないと…これから先、私たちが戦争を体験していない「非体験者」であるならば、その悲惨さを知ることに意味があるのはもちろんだが、知ったうえで、どのようなアクションや想いに至るのかが大事だと思う。

その点、

「どのようにして今の沖縄が復興してきたのか」

「今の沖縄になるまでに何があったのか」

を考え、知ることが、本当の意味で戦争を繰り返さないための学びであり、平和を考えることなのだと、私は考えている。

そして、「復興」の要になったのが、伝統芸能であった。

1945年終戦直後、野原の石川収容所では、収容所の中で上演された組踊や琉球舞踊が、人々にとっての希望だった。

離れ離れになった親子が奇跡的な再会を果たす場面に、自分たちの現実を重ねた親もいただろうし、気持ちが込められた「浜千鳥」の舞と歌に、大切な誰かを重ね合わせた人も多くいたに違いない。

また、終戦とともに「沖縄諮詢会」という組織が立ち上がり、役者たちが公務員として沖縄芝居や歌、踊りを演じていた。現代のおいても世界的にみても、先進的な文化政策だったと言えるだろう。

そう、沖縄の復興には、いつも伝統芸能があったのだ。

こうした背景がある中で、県外で公演をするのであれば、伝統芸能を伝えるだけではなく、伝統芸能を通して沖縄の平和について、そして戦後80年の今、平和を考える機会にしたいと思った。それが今回の企画の出発点である。

ここで、もう一つどうしても触れておきたいことがある。それは、「戦争や平和をテーマに作品をつくること」そのものについての、私自身の違和感である。

演劇やダンス、美術、音楽、そして伝統芸能など。いわゆる芸術文化・アートの世界、特に沖縄では、これまでも戦争をテーマにした作品が数多くつくられてきた。私自身もその一部にいるのだが、自戒を込めて言えば、ときにそれが「表現テーマのひとつ」として、ときに”ファッション”や”アクセサリー”のようにみえる、感じる瞬間がある。

もちろん、戦争などのテーマを自分なりに解釈し、作品として表現すること自体は、アートの大切な役割だ。

ただ、表現の中で、額縁舞台とよばれる劇場で。”戦争”を再現する、”死者への祈り”を行う(踊り舞う)。それをわたしはどう受け止めていいのかわからないのだ。とりわけ戦争体験者であれば…なんて想像するだけで、私は胸が締めつけられる。戦争のことを真剣に考えれば考えるほど、私は「戦争そのもの」を正面から描く作品づくりに、どこか違和感とためらいを覚えてしまう。

戦争のことを思うなら、心を寄せるなら、私は人知れず心の中で手を合わせ、静かに祈りたい。そんな気持ちが、自分のどこかにあるからだ。

だからこそ、戦争をダイレクトに表現した作品や、「平和の祈り」と掲げたパフォーマンスを目にしたときに、うまく言葉にできない小さな違和感を覚えることがある。そんな違和感を払いながら平和を考えられないだろうかと悩んでいた。

「表現すること」と「祈ること」「平和を考えること、伝える事」には、どんな距離感が適切なのだろうか。

そこで、私たちが選んだのは、戦争を直接描く作品をつくることではなく、先人たちが受け継いできた歌と踊りを、そのまま披露することだった。

伝統芸能そのもののかたちは何も変わっていない。その中に、少しだけお話や構成上の工夫を加えながら、上演する。それらが平和を考える時間になればと願っている。

ただ沖縄の伝統芸能を「伝えたいから」豊岡に行くわけではない。

沖縄の伝統芸能を「見せるためだけ」に豊岡に行くわけでもない。

なぜ伝統芸能が好きなのか。

どうして継承しなければならないのか。

文化芸術が人の暮らしをより良くするものであるという根拠は、一体どこにあるのか。

公金で文化を支えつづけなければならない理由とは何なのか。

を一緒に考えたい、伝えたい。そして、それを伝えることは、結果として沖縄の伝統芸能を伝えることにもつながると信じている。

「…そうか、歌と踊りがつながれてきた「想い」「歴史」をつなぐための、手法が歌と踊りだったんだ。」と気づいた瞬間だった。

沖縄の伝統芸能に限らず、芸術文化と呼ばれるものは、言葉のいらない共通言語である。

感じる心には、言語の違いも、文化の違いも、人種の違いもいらない。

沖縄の歌と踊り、そして芸術には、違いを超える力があると信じている。

違いを超えること、受け入れることは、つまり平和そのものだ。

『歌う平和、踊る平和』。沖縄の伝統芸能を考えることは、平和を考えることそのものである。

そんな時間になってくれたなら、私たちが半年かけてこの舞台をつくってきた意味が、きっとあったのだと思えるだろう。この公演に関わる全ての人に感謝したい。この公演をカタチにする仲間がいる幸せをかみしめて、12月27日を迎えたい。

ご来場を心よりお待ちしております。

記事:リュウカツチュウ髙井賢太郎

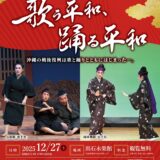

⦅ 公演概要 ⦆

戦争で多くを失った沖縄。途方もない喪失の中で、人々を支えたのが歌と踊りでした。役者たちは「公務員」として県内を巡り、芸能を届けました。本公演では、琉球舞踊と沖縄芝居を通じて沖縄の戦後復興と芸能の歩みをたどります。トークセッションでは、YouTuberリュウカツチュウが兵庫と沖縄のつながりや、芝居小屋文化と芸能の関わりについて語ります。戦後80年、平和への願いを込めて—。

⦅ 日時 ⦆

2025年12月27日(土)

開場:12:30- 開演:13:00-

⦅ 場所 ⦆

出石 永楽館(兵庫県豊岡市出石町柳17-2)

近畿地方最古の芝居小屋、映画「国宝」のロケ地としても話題に。

⦅ 料金 ⦆

観覧無料

⦅ 出演 ⦆

金城真次

廣山えりか

玉城匠

奥平由依

髙井賢太郎

仲嶺夕理彩

入福浜天乃

歌三線 新垣俊道

棚原健太

箏 町田倫士

笛 澤井毎里子

太 鼓 堀川裕貴

沖縄民謡 仲宗根創

喜友名朝樹

ストーリーテラー

井上あすか