◼ 琉球箏曲の伝来

琉球箏曲とは、近世に琉球に伝わったとされる箏曲で、18世紀初頭に稲嶺盛淳が薩摩で八橋検校の芸脈を汲む箏曲を習い覚え、これを伝えたことに始まると言われています。その後、1808年の冊封使歓待の宴で琴弾役を務めた仲本興嘉も、薩摩で箏曲の教授を得て琉球に持ち帰ったとされています。

三線は

中国→琉球→堺 と渡っていきましたが

箏は反対に

薩摩→琉球 へと渡ってきました。

これら数次にわたって伝来したとされるのは、以下の10曲です。

器楽曲

「瀧落菅攪」「地菅攪」「江戸菅攪」

「拍子菅攪」「佐武也菅攪」

「六段菅攪」「七段菅攪」

声楽曲

「船頭節」「對馬節」「源氏節」

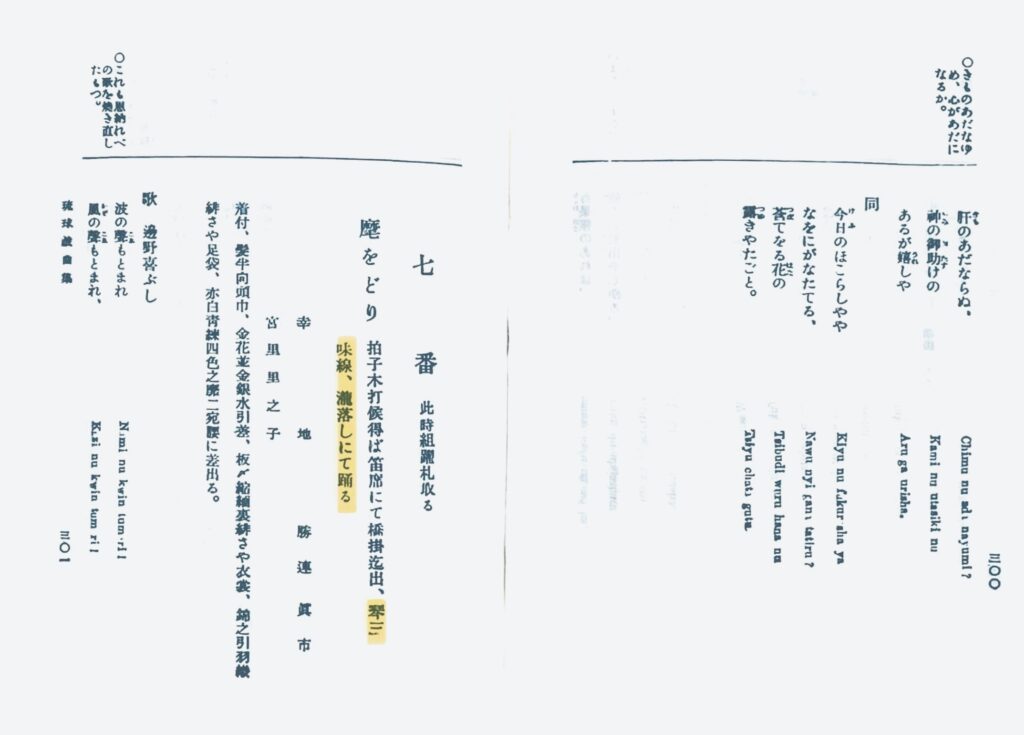

◼ 歴史資料に見る 琉球箏曲

*「箏」の初出

沖縄・琉球関連の文献上で「箏」が初めて確認できるのは1763年の『大島筆記』といわれています。〈琉球歌〉の説明の中に「うたひ物也。これに琴三絃鼓弓などをも入るよしなり。この歌を歌たひたまふ。舞ひは扇を持ち又は四竹を打ちても舞ふなり」とあります。扇子や四つ竹を手に、踊りもあったことが伺えますが、曲目など詳しいことは分かっていません。

*三線との合奏

三線の伴奏楽器としての演奏が確認できるのは1808年の『三司官伊江朝睦日日記』で、具体的な曲目までは見えてきませんが、新崎興順や知念績高など19世紀初頭に御冠船の舞台で活躍した人物らと、三線・箏の演奏をしている様子が伺えます。

*地謡を構成する楽器に

1838年の冊封の舞台(戌の御冠船)を記録した伊波普猷『琉球戯曲集』では、中秋之宴「扇子をどり」、重陽之宴「老人老女」「團踊」「麾をどり」「大川敵討」にそれぞれ箏の演奏が確認できます。

「麾をどり」については現在と同様、出羽に「瀧落菅攪」が使われており、薩摩から伝来した曲が琉球舞踊の曲目としてうまく取り入れられていることが伺えます。

◼ 琉球箏曲の変遷

①伴奏楽器としての琉球箏曲(19世紀~)

上記の歴史資料からも分かるように、18世紀初頭に伝来した箏は、徐々に琉球の音楽にくみ込まれていき、19世紀には、三線の伴奏楽器として重要な役割を担うようになっていきました。独奏楽器として来琉した箏ですが、ソロで演奏することは珍しく、三線の伴奏に重きを置くようになっていったわけです。

「歌三線」とも言われる琉球古典音楽。三線もいわば歌を伴奏する楽器であって、またさらにその伴奏を担う箏は、全体として「あまり出過ぎず、主張せず」というスタイルが求められるようになりました。

②歌う琉球箏曲(昭和中期~)

大きな転換点となったのは、1960年代より新聞社によって開催される芸能コンクールです。新人賞・優秀賞・最高賞と設けられた箏曲部門の審査では、各部門で「菅攪」の独奏が課題曲として上がったほかに、琉球古典音楽の独唱も課題曲となりました。それによって、箏の演奏家も琉球古典音楽を学び、歌うことが求められたわけです。

その頃までの箏の稽古では、古典音楽の声楽まで詳しく稽古するということは無かったそう。そのため、芸能コンクールに際しては古典音楽の先生のもとで一定の期間、稽古をつけてもらって試験に臨んだとか。(琉球新報社の箏曲部門 新人賞・課題曲「昔嘉手久節」を特訓するために野村流師範・松田健八の稽古場にいき、箏を弾きながら声楽の指導をうけた。山内照子談)

芸能コンクールによって、箏曲家も琉球古典音楽の歌唱が必要になったことをきっかけに、1974年には野村流音楽協会より著作を借用し、箏曲譜にも声楽譜が取り入れられるようになりました。

③琉球箏曲の現在(~令和)

1972年の本土復帰を機に、琉球箏曲は「沖縄伝統音楽箏曲」という名称で沖縄県指定無形文化財に指定されました。また2016年には、薩摩由来の「菅攪」7曲、「歌物」3曲の10曲が、日本の箏曲史を知る上でも貴重な伝承であるとし「琉球古典箏曲」という名称で、記録作等の措置を講ずべき無形文化財に選択されました。

さらに創作作品も意欲的に創られるようになり、既存曲は創作舞踊の曲目としても使用されています。

*琉球箏曲家による作品

「菅攪変奏曲」「明雲」 根路銘ノブ

「祝い菅攪」 仲里千枝子

「ゆうな木」與儀小枝子

「千鳥」 池間北斗(第24回賢順賞受賞)

*作曲家による作品

「仁風」 普久原恒勇(棚原靖子委嘱作品)

「若夏」 三田信一

「紺碧の風」 中井智弥

*琉球舞踊曲としての琉球古典箏曲

「船頭節」 宮城能造〈太平楽〉にて使用

「源氏節」 又吉啓子、阿嘉修

「七段菅攪」 男性舞踊家公演 蓬莱〈春暁〉にて使用

【 琉球箏曲の演奏をYouTubeで✔ 】

記事:リュウカツチュウ 町田倫士